|

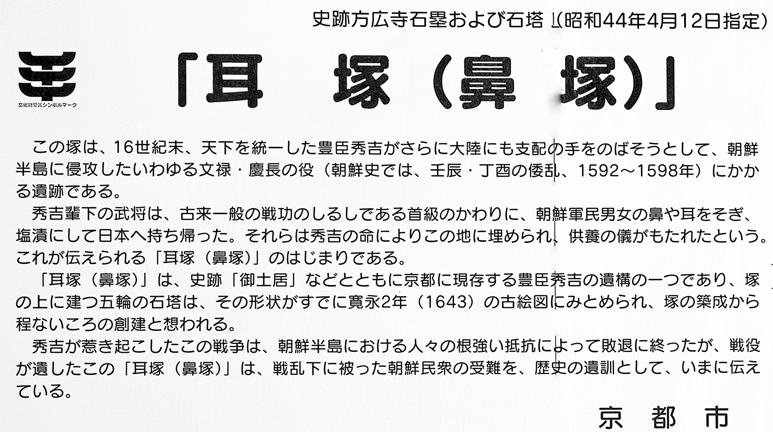

耳塚(みみづか、朝:귀무덤)もしくは鼻塚(はなづか、朝:코무덤)

・・前略・・ 文禄・慶長の役では首をそのまま持ち帰ることが難しいことや、人身売買目的での誘拐(人取り)の抑制として、豊臣秀吉が耳や鼻の量が一定に達した者(一定の戦功を挙げた者)から人取りを許可したため大規模に行われた。首と異なり個人の判別が困難であるため、鼻は通常ヒゲが生えている鼻の下から唇までを斬っていた。『雑兵物語』には、戦場で主人の鉄砲をもっていた草履取りが、主人の危機を助け、鼻で手柄をとったと主張するも、ヒゲが確認できない(性別不明)という理由で戦功を認められなかった話が記述されている。また上泉信綱伝の『訓閲集』(大江家兵法書を戦国風に改めた兵書)巻六「士鑑・軍役」の項にも、「いそがしくて首をもたれざる時、鼻をかくもの」とし、童・女と区別がつくよう(性別がわかるよう)にヒゲが生えている(鼻下から)唇までを切るようにと、同様のことが記述されている。しかし文禄・慶長の役では厳密な判定がなされず拉致した非戦闘員や味方の戦死者が含まれている可能性も示唆されている。なお首であっても確実ではなく、雑兵や農民の首を敵将と偽って申請する「偽首」も行われていた。大坂夏の陣を描いた大坂夏の陣図屏風では、乱妨取りに奔った徳川の雑兵が民衆に襲い掛かり、偽首を取る様子が描かれている。

運搬中に腐敗するのを防ぐために、塩漬、酒漬にして持ち帰ったとされる。 ・・後略・・

(この項Wikipediaより転載)

|

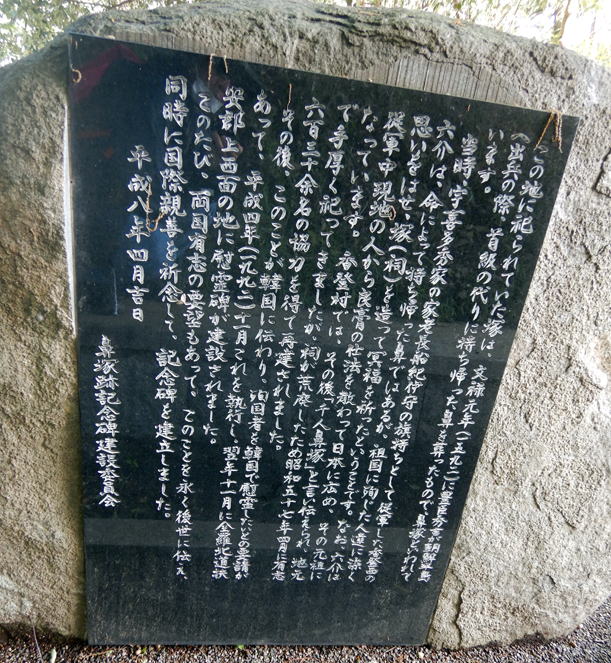

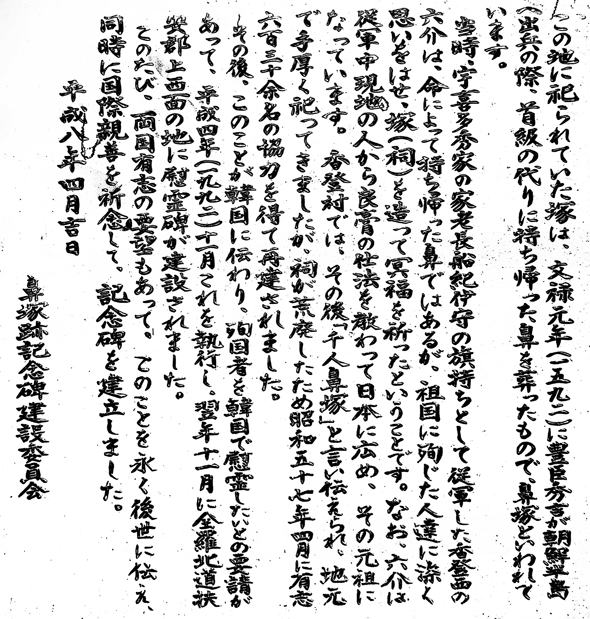

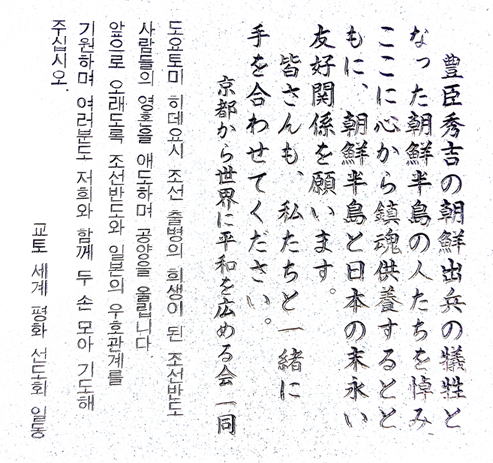

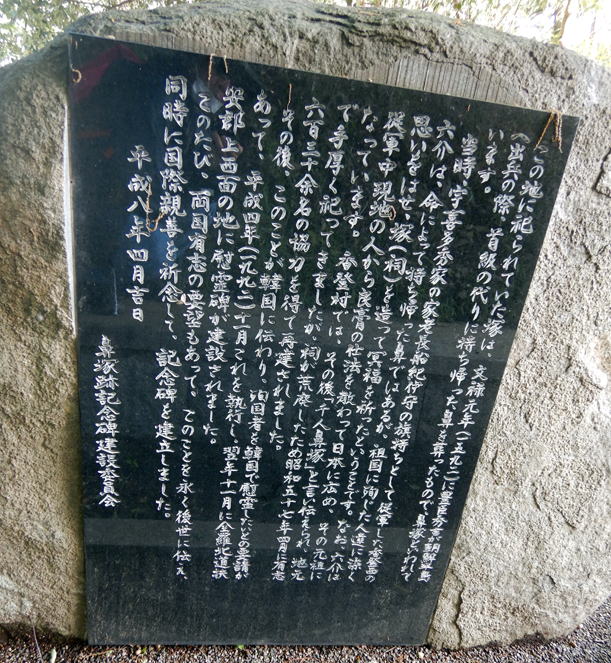

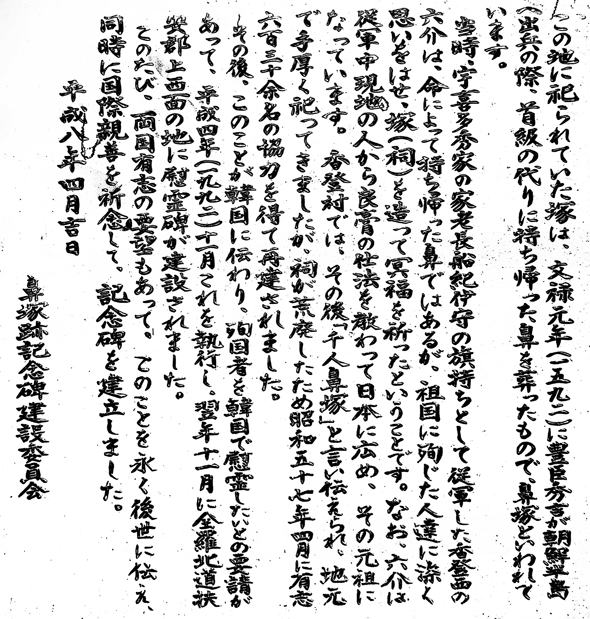

<岡山県備前市にある鼻塚>

「(千人)鼻塚跡」の石碑と祠 昭和57年再建

もとの塚は宇喜多秀家の部下が朝鮮から持ち帰り葬ったというが時期的に合わない点がある

岡山県備前市香登本

「鼻塚跡」の石碑裏側の碑文 「鼻塚跡」裏側碑文の反転(画面のキズは碑文のもの)

「鼻塚跡」の石碑脇の祠 地元の方々の手による清掃・献花が随時行われるという

「鼻塚跡」入り口 「西国街道」の一段上の山斜面にある 今は近くを新幹線が通る

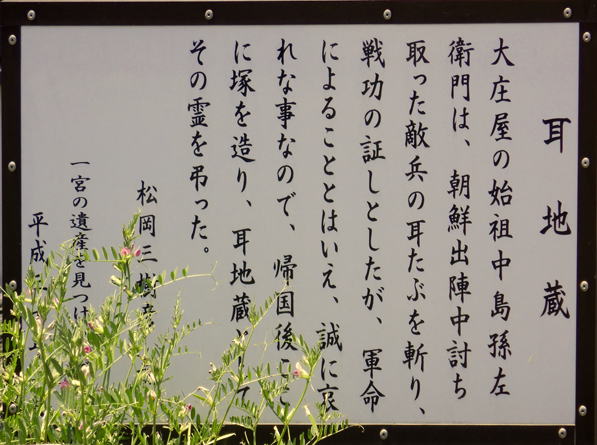

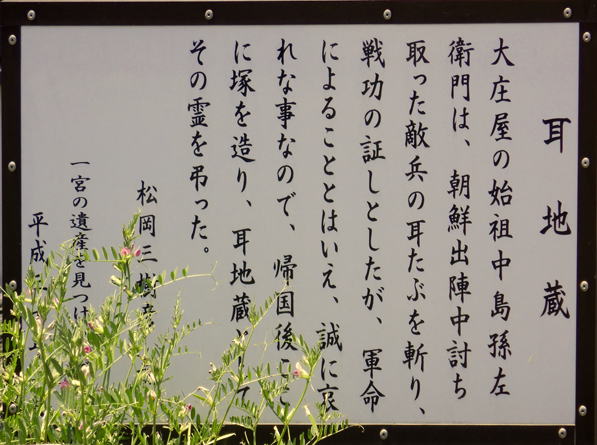

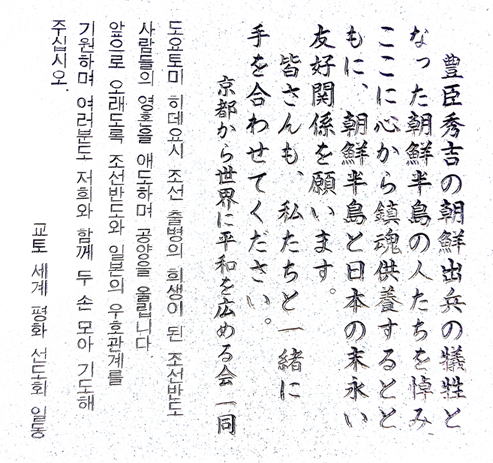

<岡山県津山市にある耳地蔵>

耳地蔵 住宅地の一角にある 岡山県津山市東一宮

「耳地蔵」といわれる造形(手前右)

同耳地蔵 写真中にある説明板 平成に設置された物

同耳地蔵 写真中にある石碑 最近設置された物

(注)2022年8月24日、地元の住民や在日韓国・朝鮮人の関係者ら計10人が参列し鎮魂・供養式があった

(朝日新聞デジタルより)

(C)~2023 All Rights Reserved by Kenji Kakehi Digital cameras: PENTAX K70,

NIKON W300